2023년 새해가 밝았다. 누군가는 지난해와 별다를 게 없을 테고, 누군가는 큰 변화에 적응해야 할 테다. 의대에 갓 입학한 새내기들에겐 대학 진출과 더불어 의대에서의 삶에 무척 흥분되어 있을 것이다. 그렇지만 일 년이 지나면 기대와 더불어 이 긴 시간을 어떻게 보내나 걱정할 것이라고 생각한다. 의대에서의 삶은 겉보기엔 참 멋있지만, 그만큼 눈물 나는 하루하루의 연속이기 때문이다.

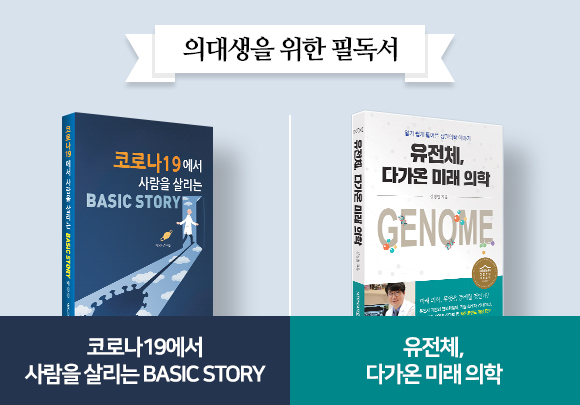

학교 생활이 아무리 힘들지라도 모두가 겪는 과정이라 고민이라고 칭하기도 애매한 피로, 의문, 걱정 등에 대해 누군가 인정해 주고 알아주면 좋으련만……. 교수님을 찾아뵙기엔 부담스럽고, 그렇다고 친구나 선배들에게 진지하게 털어놓기도 쉽지 않다. 『미래의 의사에게』라는 책은 소아과 의사인 어머니가 의대 진학을 앞둔 아들에게 보내는 편지다. 비슷한 길을 걸어온 인생의 선배로부터 위로와 조언을 구하고 싶다면, 이 책을 추천한다.

<사진: 책 앞표지>

새내기에게, 그리고 모든 의대생들에게

“병실에 들어서서 질문을 시작할 때, 환자 ‘면담’이 시작되는 그 순간에, 너는 선을 하나 넘기 위해 한 발짝 내딛는 거야.”

의대는 “경계선 뛰어넘기“의 연속이다. 의사는 남들이 하지 않는 것을 해내야 하는 사람이기 때문이다. 우선, 해부학이 대표적인 “경계선 뛰어넘기”다. 신체진찰도 마찬가지다. 사람의 몸을 새로운 방식으로 바라보고 만지고 판단하는 과정이기 때문이다. 흰색 가운 세레모니, 환자 면담 등 모든 것들이 의사가 되기 위해 넘어야 하는 경계선들이다. 이 경계선들은 입학할 때, 해부학과 실습을 앞둔 상황에서 가장 큰 설렘을 학생들에게 선사한다.

그럼에도 의대생들은 매너리즘에 빠지기 십상이다. 특히 본과 1, 2학년 때는 체감이 잘 안되는 내용들을 너무나 많이 학습해야 하기 때문이다. 그럴 땐, 저자의 팁처럼, 정말로 의사가 된 나를 상상했을 때 이 지식이 얼마나 유용하게 쓰일지 짐작해 보도록 하자. 팁을 실천하지 못해도 괜찮다. 저자도 학생 때는 막연하게 공부했다고 하니 말이다.

우리에게 경계선을 뛰어넘을 권한이 주어진 것에 겸손한 마음으로 끝까지 포기하지 말아보자.

하고 싶은 과가 아직 없어 걱정인 실습생, 전공의들에게

“왜 아침에 일어나기가 싫을까? 나한테 할당된 환자가 있다는 말이 왜 듣기 싫을까? 누가 조금만 뭐라고 해도 왜 그리 눈물이 나고 예민해지는 걸까? 왜 그렇게 새로운 내용을 제대로 배우지 못하고 배운 것도 잘 기억하지 못할까? 의과 대학에 들어간 게 잘못된 선택이었을까?”

실습생이 되어 가운을 입고 병원에 출근하면 마치 의사가 된 기분이다. 마침내 환자들을 만나 그동안 배운 지식들을 확인해 볼 수 있다는 생각에 기분이 들뜬다. 하지만, 여전히 환자 대하기는 어렵고, 내가 무엇을 모르는지도 모를 만큼 자신의 무지함을 느낀다. 실습에 들어서며 공부에 더 흥미를 느끼거나, 하고 싶은 과가 정해져 생활에 박차가 가해진 친구들과 스스로가 비교되기도 한다. 위 질문들을 하지 않은 사람은 결코 없을 것이다.

저자도 여느 학생들처럼 “슬프고, 지치고, 곤혹스럽고, 화나는 상태로 세 달 동안 내과 임상실습을 겨우 마쳤다. 그러다 소아과에서 임상실습을 하면서부터 자기가 담당해야 할 환자가 응급실에 있다는 말이 그렇게 반가울 수가 없었다고 한다. 마음에 드는 과를 찾게 되면 자기가 왜 그 과를 해야 하는지 깨닫게 된다고 한다. 내가 해결하고 싶은 문제, 만나고 싶은 환자, 관심이 가는 동료들 등 여러 이유를 통해 내가 되고 싶은 의사를 선택할 수 있다는 것이다. 그러니, 아직 적성에 맞는 과가 없다고 해서 실망하지 말자. 의미 없는 시간이 아니라, “나만의 이유”를 만들어 나가기 위해 롤아웃하는 시간일 것이니 말이다.

삶과 일의 균형

“내 일은 모든 면에서 우리 가족에게 영향을 미쳤지. 그러나 내 일은 좋은 일이었고, 그 일을 하게 돼서 기뻤단다”

“오랜만에 휴가로 가족여행을 하기 위해 공항으로 가던 중, 10년 동안 본 환자가 응급실에 왔다고 콜이 온다. 응급실로 갈 것인가?” 의사는 환자와 관계를 맺고, 환자가 자신의 생사 문제에 관하여 가장 신뢰하는 사람이다. 그렇기에 응급실로 온 환자를 외면할 수는 없을 것이다. 그러나 가정을 외면할 수도 없다. 도대체 어떻게 해야 한단 말인가?

자신을 도와주고 지원해주는 사람들을 소중히 여기고, 그들에게 고맙다는 말을 해야 한다. 환자들에게 쏟는 마음으로 사랑하는 사람들도 돌보아야 한다. 시간을 함께할 수 없다면, 적어도 “고맙다”는 말로 그 마음을 대신하는 것이 어떨까. 그리고, 시간이 될 때 그 사랑을 여과 없이 표현하자.

모든 것이 버거울 땐, 저자의 말을 떠올려보면 좋겠다. “의학이 너와 네가 사랑하는 사람에게 무엇을 해줄지 잘 지켜보려무나.”

이 일이 나에게도, 환자에게도, 소중한 사람들에게도, 그 너머 세상에도 좋은 일이기를 희망하며, 그 희망을 위해 오늘 하루를 살아내는 미래의 의사들에게 응원을 보낸다.

김현 기자/연세원주