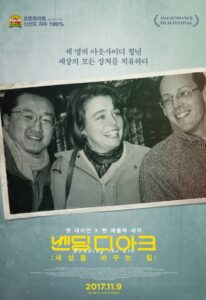

서울대학교 이종욱 글로벌의학센터에서 인턴을 하던 중, 한 연구원 선생님께서 책을 추천해주셨다. “세상은, 이렇게 바꾸는 겁니다.” 라는 파격적인 제목의 책이었다. 21세기 슈바이처라고 불리는 폴 파머가 얼마 전 작고한 것은 알고 있었으나 그의 생각과 이야기는 자세히 알지 못해서 궁금증이 생겼다. 이 책은 폴 파머가 대학교를 다니며 했던 연설들을 모아놓은 것인데, 이제 졸업을 앞둔 대학생들에게 이야기하는 어투여서 마치 나에게 직접 말하는 듯했고, 아직 가치관이 정립되지 않은 백지 상태의 한 의대생에게 큰 울림을 주기에 충분했다. 매우 큰 감명을 받아 책의 마지막 장을 넘긴 뒤 바로 폴 파머와 두 친구의 일대기를 담은 영화 <벤딩 디 아크>를 시청했다.

영화의 내용을 간략하게 요약하면 폴 파머, 김용, 오필리아 달 이렇게 열정이 넘치는 세명의 젊은이들이 더 나은 세상을 바꾸기 위해 노력한 30년이라 할 수 있겠다. 폴 파머는 의대생 시절 아이티로 봉사활동을 가게 되는데 열악한 의료 환경에 충격을 받고 세상을 바꾸기로 결심한다. 비슷한 시기에 하버드 의대 동창인 김용과 아이티 자원봉사자 오필리아 달과 만나게 되고, ‘모두를 위한 차별 없는 치료’를 공통 가치관으로 삼은 이들은 매일 밤 책임, 세상의 정의, 빈과 부, 선악에 대해 토론을 한다. 그리고 중요한 한 가지 깨달음을 얻게 되고 이 생각을 바탕으로 많은 것들을 실천하게 되는데, 바로 빈곤국들은 그들이 멍청하거나 게으르거나 해서 가난하고 아픈 것이 아니라는 것이다. 문제는 세상의 구조였다. 이후 후원자의 도움으로 아이티에 진료소를 설립하지만 환자들이 직접 찾아오지 못해 효율적이지 않았다. 결국 이들은 의료 시스템의 한계와 비효율성을 깨닫고 그 유명한 ‘동반자 제도’를 만들었다. 동반자 제도란 매일 사회복지직원이 집에 방문하여 환자들의 상태를 확인하고 관리해주는 것이다. 이들은 전문적인 의사나 간호사가 아니었지만 이로 인해 결핵 환자의 완치율은 거의 100%에 다다랐고, 의료진들과 의료물자들이 부족한 지역에서도 교육을 통해 긍정적인 결과를 낼 수 있다는 것을 증명해냈다.

줄거리를 읽은 뒤 어떤 생각이 드는가? 매우 이상적인 이야기처럼 보일 것이다. 하지만 폴 파머는 실제로 그 기적 같은 일을 해냈다. 세상을 이렇게 저렇게 바꾸면 괜찮아질 것이라고 비용효과 분석과 온갖 그래프를 가지고 떠드는 사람들은 많지만 실제로 바꾸는 사람들은 흔치 않다. 또한 마음 속으로는 옹호하더라도 직접 실천하는 사람들은 흔치 않다. 조금이라도 우리의 손으로 평등하고 풍요로운 세상을 만들어나가기 위해서는 크게 두 가지를 기억해야 한다.

첫째는 함께 가는 자세이다. 유치원, 중학교, 고등학교, 대학교, 취업시장까지 모두 경쟁하며 남들보다 앞서야 하며 본인의 삶에만 집중하기에도 바쁜 우리 한국 사회에서는 쉽게 받아들이기 힘든 개념일 수 있다. 실제로 이 기사를 쓰고 있는 본인조차 영화를 본 뒤 얼마 지나지 않아 이를 새까맣게 잊어버리고 평소대로 일상생활을 보내고 있었다. 이처럼 원래부터 가지고 있던 사고방식을 바꾸기란 쉽지 않다. 하지만 흔들릴 때마다 이 아프리카 속담을 기억하자. ‘혼자 가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있다!’

둘째로는 행동하는 것이다. 말로만 떠들거나, 떠들고 잊어버리는 건 그냥 아무것도 안 한 사람이거나 사기꾼이다. 하지만 직접 몸을 움직여 어떤 곳에 가거나 팀을 꾸려 활동을 하는 건 더 굳은 마음을 먹어야 할 수 있다. 그러기 위해서는 선진국을 중심으로 이루어진 온갖 사회 불평등 구조를 인식하고 우리 세상에 대한 불만족을 깊이 깨달아야 한다. 그러나 사람들은 종종 진실을 알게 되더라도 분노하지 않고 지금까지와 마찬가지로 가만히 있는, 침묵상태를 유지한다. 폴은 이것을 ‘영혼의 마취’라고 불렀다. 이제는 세상을 위해 더 나은 선택을 할 때이다. 세상을 위한 선택은 삶을 풍요롭게 하며 결국 나를 위한 선택이 될 것이다.

눈을 감고 곰곰이 생각해보자. 그리고 스스로에게 질문해보자.

“당신의 영혼은 마취당하지 않았습니까?”

류한정/경희

supermoon2214@khu.ac.kr