의대생 증후군을 아시나요?

의대생이라면, 그 중에서도 특히 본과생이라면, 한 번쯤은 자신이 공부하고 있는 질병의 증상들이 자신이나 지인들에게 해당하지는 않는지 고민한 적이 있을 것이다. 이 현상은 한국뿐 아니라 외국의 의대생들에게도 빈번히 나타나며, 우리는 이를 ‘의대생 증후군(Medical Student Syndrome, MSS)’이라 부른다.

의대생 증후군은 1960년대에 처음 보고되었다고 알려졌지만, 현상 자체는 훨씬 전부터 언급되어 왔다. G. L. Walton 박사가 서술한 <Why Worry? (1908)>에는 이미 ‘자신이 공부하고 있는 질병에 걸릴까 봐 두려워하는 학생이 교수와 지속해서 상담했다’라는 내용이 기록되어 있으며, ‘맹장의 위치에 대한 단순한 지식의 습득은 가장 무해한 감각을 심각한 위협의 요인으로 바꿀 수 있음’을 나타내는 서술이 존재한다. 또한 이 분야의 전문가인 Dr. Hodges는 이 현상이 ‘학생들에게 상당한 양의 스트레스를 일으켰고 약 70~80%의 학생들에게 발생했음’을 2004년 자신의 논문에서 밝혔다. 말라리아를 비롯해 몇몇 곤충 매개 질병들이 유행하는 나라들의 경우 의대생 증후군이 더욱 심각하다는 연구 결과도 존재한다. 현재 우리나라 안에서도 유튜브를 비롯한 다양한 플랫폼에서 의대생 증후군에 대한 콘텐츠를 다룬 것을 보면, 의대생 증후군이 소수에게만 나타나는 것이 아님을 짐작할 수 있다.

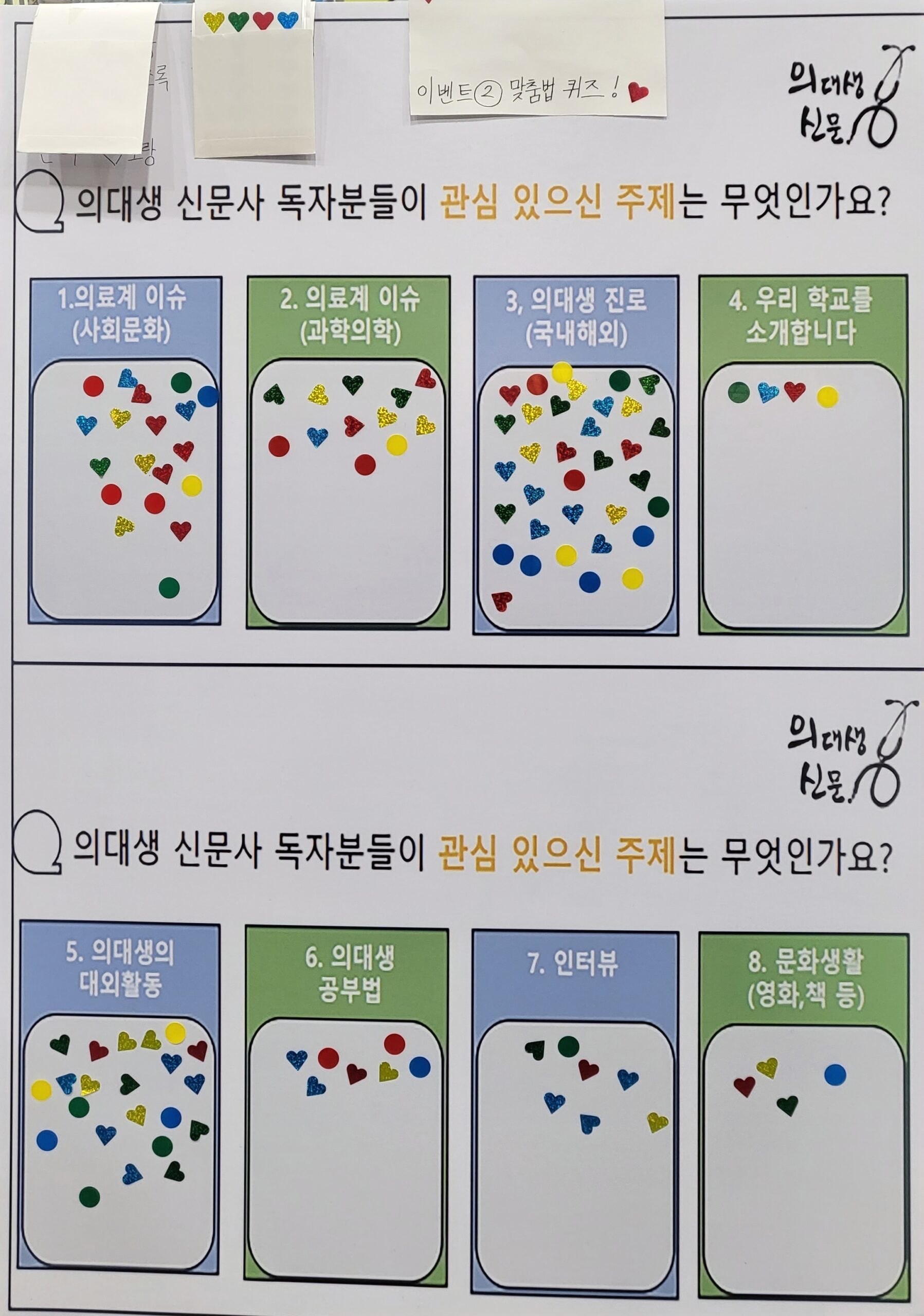

그렇다면 의대생 증후군은 왜 발생할까? Dr. Waterman과 Dr. Weinman의 2014년 논문(그림1)에 따르면 그 원인은 크게 두 가지로 생각해 볼 수 있다. 첫 번째로, 의대생들은 상당히 높은 수준의 심리적 압박을 받는다. 대부분의 의대생은 많은 양의 학습량과 시험, 새로운 임상경험과 환자 진찰에 대한 불안, 경쟁 환경으로 인해 스트레스를 받을 수밖에 없는 환경에 놓여있다. 이러한 상황은 자율신경 활성화를 통해 학생 개개인의 신체 감지를 향상하며, 특히 통증의 신호전달을 강화한다. 비슷한 일례로 1986년 Dr. Kellner의 연구에서 높은 학습량을 자랑하는 법대생에게서 의대생과 유사한 정도의 건강염려증이 나타난다는 연구 결과가 존재한다. 두 번째로, 의대생들은 특징적으로 임상 및 전임상 노출을 통한 의학 지식 교육을 받게 된다. 의학 지식을 습득함으로써 의대생들은 건강과 질병의 좁은 간격을 깨닫고, 평소에 무시하며 지나가던 증상들을 재개념화하여 진지하게 고민해보기 시작한다. 이러한 방식으로 의대생들이 인체에 무해한 기능 장애에 중요성과 두려움을 자의적으로 부여하는 이른바 ‘의대생 증후군’이 발생하는 것이다.

<이미지: Dr. Waterman과 Dr.Weinman의 2014년 연구>

의대생 증후군을 극복하는 방법은 의외로 간단하다. 학년이 오르고 연차가 쌓이며, 대부분의 의대생은 수많은 임상치료환경에 노출될 것이다. 임상질환에 대한 올바른 지식을 확장할 수 있게 되면, 의대생 증후군의 증상들은 어느 정도 자연스럽게 해결될 것이다. 또한, 자신이 질병에 걸릴 확률이 매우 적으며 질병을 공부하고 연구하는 행위가 질병의 가능성을 높이지 않는다는 사실을 명심해야 한다. 학교 측에서도 정기적으로 정신건강검사를 시행하여 의대생 증후군으로 일상생활을 할 수 없을 만큼 고통받는 학생들이 없는지 판단하여 상담 등을 시행하는 것이 바람직하다.

의대생 증후군이 의대생들에게 나쁜 것만은 아니다. 의대생 증후군을 극복한 경험은 환자들의 진료에 긍정적인 경험을 주기도 한다. 이를테면, 환자들의 건강염려증과 연관하여 생각해볼 수 있다. 최근 인터넷의 발달과 SNS의 활성화로 환자들은 의대생과 같이 의학지식을 쉽게 접할 수 있게 되었다. 건강염려증에 걸린 환자들은 다양한 의학 용어를 사용하며 자신의 증상을 호소하고, 질병이 없다는 의사의 설명을 믿지 못하기도 한다. 또한 나름대로 치료해보겠다며 건강식품 등을 오남용하여 문제를 일으킨다. 이러한 상황에서 ㅌ의대생 증후군을 경험해본 의사들은 그렇지 않은 의사들보다 좀 더 수월하게 환자의 두려움과 무력감을 공감하며 라포르를 형성하고, 함께 변화할 수 있는 토대를 마련할 수 있을 것이다.

마지막으로, 우리는 의대생 증후군의 핵심이 ‘인체에 해가 없는’ 기능 저해에 중요성을 부여한다는 것에 있다는 것을 기억해야 한다. 따라서 자신이나 친척, 지인이 보이는 신체 기능 이상이 ‘인체에 무해한’ 것이 맞는지 평소의 생활 습관과 가족력 등에 근거하여 적절하게 파악하는 것이 필요하다. 만약 습득한 의학지식과 경험을 바탕으로 한 자신의 직감을 ‘의대생 증후군’으로 치부해버리는 잘못을 범한다면, 후에 땅을 치며 후회할 수도 있다. 특히, 협심증과 같은 일부 심장질환과 뇌 관련 질환들은 전조증상을 파악하는 것만으로도 치료가 쉬워지는 경향이 있으므로, 특별히 주의하는 것을 추천한다.

조윤아 기자/경북

<yuna704@naver.com>